引入

在中学生涯中,时间永远显得紧迫。

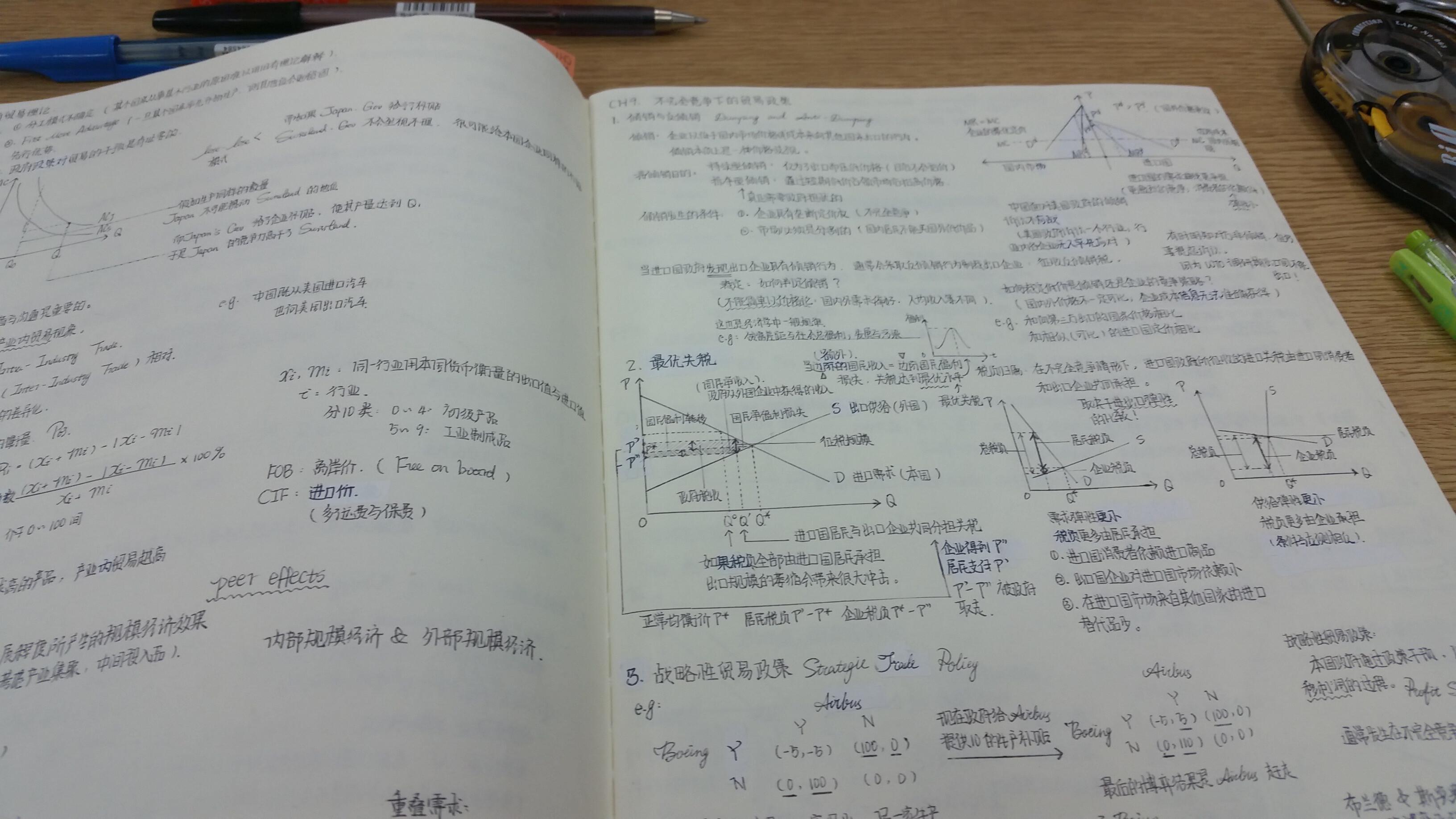

以前的我习惯把笔记写得非常详细,因为我相信认真能带来扎实的理解。

但现实却摆在眼前:精致笔记太耗时间,性价比并不总是高。

现在,我又对做笔记有了需求,于是我决定写下这篇文章,聊一聊——

到底怎样才算“正确做笔记”?

怎样才能既高效又不牺牲质量?

做笔记的必要性

我在7年级时就开始尝试做笔记。那个寒假我异常拼命: 每天都提前预习一个小节,然后花大量时间整理笔记,最后再刷习题巩固。这个流程几乎要占去我大半天的精力。

这种模式一直持续到开学。然而,真正面对考试时,成绩却并不理想。冷静反思后我才意识到,我的笔记并不实用: 内容冗长、不够简洁、耗时惊人。我还一味向前猛预习,记录了许多超出考试范围的知识,反而忽略了该扎牢的基础。结果,我几乎不翻看笔记,付出的时间根本换不来效果。笔记非但没有帮助我,反而成了时间黑洞,可以说是弊大于利。于是,我果断选择暂停做数学笔记。

暂停后,我一度认为“做笔记根本没用”。但随着学习深入,我渐渐意识到,问题不在“笔记本身”,而在我“不会做笔记”。做笔记并非无用,相反,它在学习中有着不可替代的作用——前提是方法正确。

那么,做笔记真正的意义是什么?

答案绝不只是“写下来”或“看起来很认真”,而是为了巩固理解、形成自己的知识结构,并能在复习时快速唤醒记忆。

既然笔记不是无用,而是我当时用错了方法,那么关键问题就来了: 怎样的笔记才算真正有效?

接下来,我将结合自己的经历,分享如何更聪明、更高效地做笔记。

如何做好笔记

选择需要的形式

我一直在纠结笔记形式。电子笔记对我有莫名的吸引力:它看起来酷,编辑方便,排版自由,快捷且易于搜索。

另一种是手写笔记,整理相对较慢。写完后若想修改前面的内容,就很麻烦,有时甚至需要重写整页。但手写笔记也有优点:它不依赖电子设备,整理过程中有助于加深记忆。

电子笔记的便利让我难以拒绝,我也因此浪费过不少时间在“折腾笔记”上。不过,它有几个明显缺陷:

携带不便:课堂上无法直接使用。虽然可以打印解决携带问题,但内容一旦频繁修改,打印后的笔记就无法再编辑,重新打印既麻烦又浪费。

容易浅尝辄止:不经常复习的话,知识很难真正掌握。

分心风险:电子设备诱惑多,整理时可能就开始摸鱼,效率低下。

手写笔记虽然慢,但课堂可用、利于记忆和理解,反而更适合大多数学生。对比下来,电子笔记虽然方便、美观,但受限于课堂和注意力;手写笔记虽然费时,但更有学习价值。最终我意识到:选择笔记形式不应只看便捷或美观,而要服务于学习目标。

所以,如果你是普通学生,不妨放弃电子笔记,直接选择手写笔记。你会发现,复习起来更方便,而且能真正掌握知识。

当然,也有例外情况,比如程序员或者参加信息竞赛的人,他们需要处理大量代码或公式,手写不现实,这类情况使用电子笔记反而更高效。

知道你要写什么

像我之前说的,不要做没用的笔记。

只有一些生疏的知识和高深的技巧需要你整理,比如数学上许多重要的模型,物理的解题思路,还有就是语文的小知识点需要整理

这样可以针对性地复习不会的内容,范围是根据你个人能力进行调节的,你觉得需要就能整理。

善于利用方法

形成好的分类

最好不要把各种科目的知识点都整理在一起,最好按照“学科-知识点”的关系进行分类,好的分类可以清晰、有条理,复习时快速找到对应内容。

使用活页纸

活页纸可以很好解决排版问题,但是如果真的有大改动还是重写比较好。

符号/颜色标记

可以使用荧光笔等突出重点,同时可以让笔记更美观

如何使用笔记

再完美的笔记,如果不会用,也只是纸上或屏幕上的文字而已。

可以平时有空翻翻,比如下课了有点累就看看笔记

还有要考试的时候多看都行了,如果你的笔记很多看不过来可以进行计划复习

总结

笔记的意义,不在于纸张的厚度,也不在于排版的美观,而在于它能真正帮助你理解知识、巩固记忆。

掌握了方法,笔记才不再是时间黑洞,而是助力你成长的工具。

希望这篇文章能对你有所启发,也欢迎在评论区留下你的感受或方法分享。